わたしたち抜きに、わたしたちのことを決めないで。

「障害者権利条約」とは、「障害者の人権や基本的自由を守るために国がするべきことがら」を定めた、国際的な約束です。

2006年12月13日、第61回国連総会で「障害者権利条約」が採択されてから7年、2014年1月にようやく日本で批准(条約の内容を正式に国として確認し、この条約を守ることに同意すること)されました。

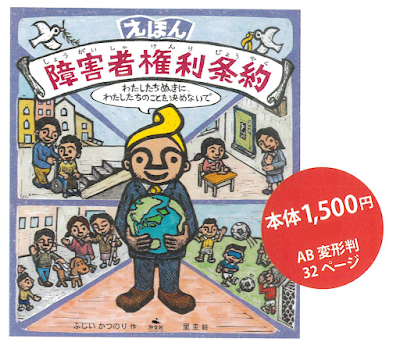

この障害者権利条約の大切さ、めざす社会を誰にでもわかりやすく描いた「えほん 障害者権利条約」が発行されています。多くの方々に知っていただけることを願い、どろんこ作業所でこの絵本の委託販売を行っています。

販売は東伏見どろんこ作業所および手づくり山店頭のほか、出店イベントでの販売なども行う予定です(詳しくはお問い合わせ下さい)。

えほん 障害者権利条約

作:ふじい かつのり

絵:里 圭

AB変型判32ページ

定価:本体価格 1,500円

対象年齢 小学校中学年から

お問い合わせは

どろんこ作業所(電話:042-461-8364 メール:doronko@onyx.dti.ne.jp)まで。